私たちが毎日の生活をスムーズに過ごすうえで、「バランス感覚」はとても大切な役割を果たしています。年齢を重ねるにつれて、その重要性はさらに増していきます。自分らしく安心して暮らし続けるためにも、バランスの変化に気づくことが大切です。

国内においても高齢者の転倒事故には、さまざまな注意喚起がされています。特に65歳以上では、骨折や寝たきりにつながるリスクが高く、日常生活でも十分な注意が必要です。報告されている身近におこる転倒の主な原因のひとつが、加齢による身体機能の低下です。筋力やバランス能力、柔軟性、瞬発力などが衰えることで、転倒時にとっさの防御動作が難しくなることが背景にあります。

国外に目を転じると、アメリカの疾病予防管理センター(CDC)によると、高齢者の4人に1人が年に1回以上転倒を経験しており、その数は実に1,400万人以上にのぼります。年齢とともに転倒のリスクは高まりますが、その背景にはあまり知られていない要因も挙げられており。そのひとつが、「未対処のままの難聴」です。

アメリカで行われた複数の研究から、未対処の難聴があると、健聴の方と比較して転倒のリスクが約30%高まることが明らかになっています。特に50歳以上の被験者を対象にした調査では、難聴に未対処でいることは、転倒だけでなく他の健康問題につながる可能性があることが示されています。さらに、きこえの低下が進むほど、転倒のリスクも高まる傾向があるという報告もあります。

では、なぜ「きこえ」と「バランス感覚」が関係しているのでしょうか?

そのつながりについて、少し掘り下げてみましょう。

「きこえ」と「バランス」のつながりは、耳の中から始まる

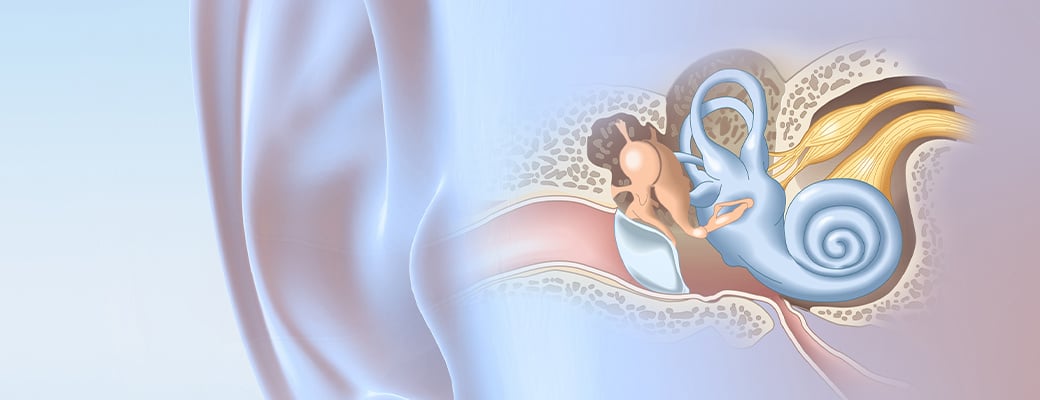

あまり知られていないかもしれませんが、私たちのバランス感覚は耳の奥にある「内耳」と深く関係しています。内耳は耳の最も奥に位置し、聴覚(音を聴く)と平衡感覚(バランスを保つ)の両方に関わる、とても重要な器官です。内耳は音を感知する「蝸牛(かぎゅう)」と、そして身体のバランスを保つ「前庭(ぜんてい)」と「三半規管(さんはんきかん)」から構成されています。

このうち、バランスに関わる「前庭系」と呼ばれる部分では、内耳と脳が連携して、私たちの姿勢の維持や眼球の動きをコントロールしています。前庭系は、3つの輪のような形をした「三半規管」で構成されており、頭が回転したときの動きを感知するセンサーのような役割を担っています。

また、前庭には「耳石器(じせきき)」と呼ばれる器官があり、「卵形嚢(うけいのう)」と「球形嚢(きゅうけいのう)」という2つの部分から構成されています。これらは、重力や直線的な加速度に応じて、頭の位置や動きを感知する役割を果たしています。例えば、エレベーターの昇降といった上下の動きや、車の前進・後退といった前後の動きに対して、耳石器が頭の位置の変化を感知し、脳に情報を伝えることで、私たちはバランスを保つことができます。

なお、三半規管は頭の回転運動を感知するのに対し、耳石器(卵形嚢・球形嚢)は主に直線的な動きや重力方向の変化を感知するという違いがあります。

頭が動くたびに、前庭系は「前庭神経」を通じて脳に信号を送り、脳がその情報を処理します。この過程では、内耳からの情報だけでなく、視覚、皮膚、筋肉、関節に存在する運動センサーからの情報も統合されます。これにより、脳は身体の位置をより正確に判断し、私たちがバランスを保つための調整を行っているのです。

難聴はバランス感覚にどのような影響を与えるのでしょうか?

・内耳の構造的な接近性:蝸牛と前庭系が近接している

耳の中の、「きこえ」をつかさどる蝸牛と、バランス感覚を調整する「前庭系」は非常に近い位置にあり、実は同じ「内耳」の中でリンパ液や神経の通り道を共有しています。そのため、どちらか一方に損傷があると、もう一方にも影響が及ぶ可能性があります。たとえば、蝸牛にダメージがあると、バランスを保つ前庭系にも不調が生じることがあるのです。

実際、内耳や聴神経の損傷によって起こる「感音性難聴」を持つ成人の方では、前庭機能障害の発生率が高いことが報告されています。つまり、「きこえの問題」が「バランスの問題」につながることは、決して珍しいことではないのです。

・認知負荷:脳の働きすぎがバランスに影響することも

難聴があると、脳は「聞こえない音」を補おうと、通常よりも多くのエネルギーを使って会話を聞き取り、理解しようとします。これにより、脳には、「認知負荷」と呼ばれる大きな負担がかかります。その結果、バランスを保ったり、歩行を安定させたりするための働きに十分なエネルギーを割けなくなることがあります。つまり、「きこえ」に集中するあまり、「体の安定」を支える機能が弱まってしまう可能性があるのです。

・周囲への認識力の低下:気づきにくさが転倒につながることも

視力が低下すると周囲の状況がしづらくなるのと同様に、聴力の低下もまた、周囲への認識力を弱める可能性があります。音による情報が得られにくくなることで、状況の変化や危険に気づきにくくなり、つまずきや転倒といったリスクが高まる可能性があります。

きこえのサポートがバランス維持や転倒予防に役立つことも

きこえの健康に積極的に向き合うことで、バランス感覚や、安全性を保つことができる可能性があります。実際、補聴器を装用することで、転倒リスクを約50%軽減できるという研究結果も報告されています。

スターキーのAI補聴器「エッジ AI」は、専用アプリ「My Starkeyアプリ」と連携させることで、スターキー独自の機能「バランス評価」を利用することができます。この機能は、自身のバランス状態を把握し、健康維持に役立てるためのサポートをしてくれます。

「バランス評価」は、My Starkeyアプリの「健康」セクションにあるセルフガイド型の評価機能です。自分のバランス状態を把握し、同年代の人と比較できるよう設計されています。バランスに関する気づきは、健康を維持・改善するための第一歩です。

My Starkeyアプリ「 バランス評価」はどのように機能する?

My Starkeyアプリの「バランス評価」機能は、3つのステップで構成されています。

1. バランス感覚に問題がないか、最初のスクリーニングで確認

まずは、バランス全般に関するいくつかの質問に答えることで、自分のバランスに懸念があるかどうかを確認します。回答に基づいて懸念が見られない場合は、次のステップである「バランスエクササイズ」へ進むよう案内されます。一方で懸念があると判断された場合は、評価を続ける前にかかりつけ医等への相談をおすすめするメッセージが表示されます。

2. バランス評価のためのエクササイズ

補聴器に搭載されたセンサーが立ったり座ったりする一連の動作を検知・記録します。これらの一連の動作により、歩行バランス、脚力、全体的な安定性を評価します。

3. 結果を得る(要約、同世代との比較、次のステップ)

バランス評価の結果は、自分のバランス評価と同世代の平均との比較が表示されます。

(結果は、自己診断に基づく評価です。結果に不安や気になる点がある場合は、かかりつけの医師にご相談ください。)

バランス評価を終了えて、自分のバランス状態を把握したら、それを維持・改善するための取り組みも検討できます。 My Starkeyアプリの[学ぶ]セクションには「バランスと安定性のエクササイズ*」が紹介されています。

*エクササイズを始める前に、かかりつけの医師にご相談ください。

補聴器の専門家から学ぶ

きこえのケアは、安全性や自立した生活、そして生活の質を保つためにもに重要なステップです。きこえに不安を感じている、またより良いきこえと、それによって得られるさまざまなメリットを実感されたい方は、ぜひ一度耳鼻科での聴力検査をお勧めします。もしきこえの改善を勧められた場合には、補聴器の専門家にご相談ください。

補聴器販売店をお探しの方は、ここに郵便番号を入力するだけで、最新の補聴器の情報や、試聴などが可能なお近くの補聴器専門店リストを表示します。(補聴器の試聴には費用がかかる場合があります。)補聴器がどのように役立つのか、ご自身の耳で確かめてみませんか?

すぐにお店に行けない場合は、オンラインで5分で終わるきこえのチェックをお試しください。

またご自身の耳の状態について相談できる方がいない場合、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が掲載している全国の補聴器相談医リストを確認してみてください。

本ブログ記事はアメリカ本社所属のオージオロジストが執筆したものを日本市場向けにアレンジしたものです。

本文中のリンク先は、一部英語サイトを含みます。