(2025年7月15日更新)

「声はちゃんと聞こえるのに、何を言っているのかよく分からない。」

これは聴力に変化が表れ始めたときに、多くの人が最初に感じる違和感のひとつです。特に、高い音が聞き取りにくくなるタイプの聴力の変化があると、このようなことが起こりやすくなります。

たとえば、人の声の中でも「さしすせそ」などの子音は高い音に含まれています。これらが聞き取りにくくなると、言葉の輪郭がぼやけてしまい、「何を言っているのか分からない」と感じることがあります。このような聞こえ方の変化は、年齢とともに少しずつ進むことが多く、最初は気づきにくいかもしれません。でも、「聞こえているのに、内容が分からない」という感覚は、聴力の変化がはじまっているサインかもしれません。

実は”脳”も関係している

このような悩みを抱える方はとても多く、そこには実は耳だけでなく”脳”の働きも関係してます。音は、耳で拾われたあと、脳で「意味のある言葉」として処理されます。しかし、内耳の機能が徐々に低下すると、特定の音域の音がうまく届かなくなり、脳が言葉として認識しにくくなります。

高音域難聴とは?

このような聞こえ方の変化の代表例が、高音域難聴です。私たちの聴力は一般的に250Hz~8000Hzの音の高さ(周波数)の間で測定されます。このうち、1000Hz以下の低い音には母音などが多く含まれ、1000Hz〜8000Hzの高い音には子音が多く含まれています。高周波数帯域の難聴は最も一般的な症状の1つです。きこえの専門家はこの高音域の難聴を、2000Hz〜8000Hzの間で生じる難聴と定義しています。高周波数帯域での聴力低下は、しばしば難聴における最初の兆候です。

高い音が聞こえにくいと、なぜ言葉が分かりにくくなるのか?

「S」「H」「F」などの摩擦音や、日本語の「K」「T」などの子音は、音の高さ(周波数)が高く、言葉の違いを聞き分けるためにとても重要な音です。一方、母音は(あ・い・う・え・お)は、口を開いてスムーズに出す低めの音で、音量としては聞こえやすいものの、言葉の意味を区別する力は子音に比べて弱いとされています。

たとえば、本を読んでいて重要な単語やフレーズがところどころ消えていたらどうでしょう?一部は読めるかもしれませんが、肝心な言葉が抜け落ちていると、全体の内容を理解するのがとても難しくなるはずです。

高音域の聴力が低下すると、これと同じようなことが起きています。母音は聞こえていても子音が聞き取りにくくなり、言葉の輪郭がぼやけてしまいます。話の一部は聞こえていても、言葉の違いを区別するために必要な高い音の子音が聞こえないと、全体の意味がつかみにくく「言葉の一部が消えてしまった本」を読んでいるような状態になってしまうのです。

高音域の聞こえにくさが、日常生活に与える影響

高音域の聴力が低下すると、騒がしい場所での会話や、女性や子供の高い声が聞き取りにくくなります。また、鳥のさえずりや玄関のチャイムなど日常の中にある高い音にも気づきにくくなることがあります。さらに、電話での会話も難しく感じることが多くなります。電話では相手の声の一部が聞こえにくくなり、特に子音が聞き取れないと、言葉の意味がつかみにくくなるのです。

聞き取れないと、なぜ疲れやすくなるの?

私たちの脳は優秀です。たとえ一部の言葉が聞き取れなくても、文脈から意味を推測することができます。しかし、聴力の低下が進むと、聞き取れない部分を補おうと脳が常にフル稼働することになり、その結果、聴覚疲労(聞くことによる疲れ)がたまりやすくなります。

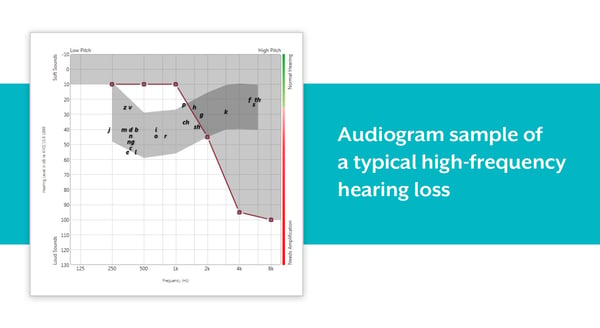

オージオグラムとは?

オージオグラム(聴力図)は、聴力測定の結果を視覚的に示すグラフです

聴力測定では、きこえの専門家は測定の後、この図を用いてどの音の高さ(周波数)でどのくらい、聴こえているか測定結果を説明します。

聴力測定は、一般に250Hz〜8000Hzの範囲で音を使って行います。この範囲は、日常会話に含まれる音のほとんどをカバーしています。

オージオグラムの見方

・横軸(X軸):ピアノの鍵盤と同様に、低い音から高い音へ。

・縦軸(Y軸):上から下に向かって、聴こえる音の大きさ(dB)を示します。上に結果があるほどよく聞こえていることを意味します。

高音難聴のオージオグラムでは、250 Hz〜1500 Hzでは正常範囲内の聴力があることが多く、2000 Hz付近から上で聴力が低下し始める傾向があります。

高周波数帯の聞こえにくさには、補聴器が力になれるかもしれません

高音域の難聴では、子音などの高い音が聞き取りにくくなり、言葉の理解が難しくなることがあります。このような場合、補聴器が聞こえをサポートする有効な手段となり得ます。補聴器は、あなたの聴力やニーズに合わせて、聞きとりにくくなった高い周波数帯の音を増幅しながら、今ある聴力も最大限に活かすように設計されています。

補聴器には、耳にかけるタイプや耳あな型など、さまざまなタイプがあり、ライフスタイルや装用感に合わせてあなたにぴったりの製品を選ぶことができます。

スターキーでは先進の高度なAI技術によって、環境に合わせてリアルタイムできこえを最適化し、聴力低下が引き起こすきこえの疲れを軽減します。

きこえの悩みは人それぞれ異なります。「最近、会話が聞き取りにくい」、「テレビの音が大きいと言われる」そんなお悩みがあるかたは、まずは聞こえの専門家にぜひ一度ご相談ください。あなたに合った最適なきこえのサポートがきっと見つかります。

すぐに対処が難しい場合は、オンラインで5分で終わるきこえのチェックをしてみましょう。

またご自身の聞こえについて相談できる方がいない場合、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が掲載している全国の補聴器相談医リストを確認してみてください。

本ブログ記事はアメリカ本社所属のオージオロジスト(聴覚ケア専門家)が執筆した記事を日本市場向けにアレンジしたものです。

関連記事