メガネが視力を補うように、補聴器も聴力を補い、身体の一部のように使用し続けるものです。メガネと異なるところは、補聴器が精密機器であること。そのため、使い続けると故障が発生することもあります。

加えて補聴器は電池を使用して作動する機器です。

電池の消費についても、経済的な観点から言っても気に留めておく必要があります。

◆使用環境や状況によって故障が生じます

補聴器の製品寿命は5年と言われています。しかし、これはあくまでも目安であり、厚生労働省が定めた総合支援法に記載されている、補装具としての耐用年数に基づいています。長く使用するために、適切な補聴器のお手入れ方法を知ることで、補聴器の寿命を長くすることは可能です。 まず、補聴器のお手入れ方法について解説します。

●補聴器の日常のお手入れ方法

補聴器は精密機器です。たくさんの細かい金属の部品でできています。

そのため、水分、油分は大敵です。

さらに体に密着させて使用するものなので、汗や耳あかなどで汚れてしまうことがあります。補聴器を快適に使用するためにも日々のお手入れが必要です。

補聴器の日常のお手入れは大きく3つにわけられます。

1. 耳にかける部分のお手入れ

耳の穴に入れる部分、耳栓やイヤモールド部分は耳あかや水分で汚れが付着します。耳栓部分を取り外し、専用のブラシや器具でキレイに掃除をしましょう。

補聴器本体に耳あかが入ってしまうと、故障の原因になりますので、取り外して掃除をしてください。

2. 空気電池を取り外す

電池の消耗を防ぐため、使用していないときには補聴器から電池を外しましょう。

電池に汚れがついている場合は、しっかりと拭き取りましょう。

3. 補聴器を乾燥ケースに入れる

湿気は補聴器にとって大敵です。

電池を取った状態で、専用の乾燥ケースに入れて保管してください。

ただし、空気電池は乾燥に弱く消耗を早めてしまうので、乾燥ケースの中に一緒に保管しないようにしてください。

◆補聴器に使用する電池

補聴器を長く使うためには、日々のお手入れがとても重要です。補聴器の性能を十分に発揮するためには、電池は重要です。車に例えるなら、補聴器本体がエンジンであり、電池はガソリンのようなもので、どちらも必要不可欠な存在です。

補聴器に使用される電池の基礎知識や、電池交換の方法を中心に説明していきます。

●空気電池の基礎

補聴器の電池は一般的な電池と異なり、空気電池と呼ばれる専用の電池が使われています。空気電池の特徴は以下になります。

・空気電池は常に発電

空気電池の特徴は、電極のプラス面に小さな穴が開いていることです。

この穴から空気が入ることで、空気電池は発電することができます。

空気に触れて空気電池が消耗しないように、未使用の空気電池はシールでプラス面の穴を塞いでいます。一度シールをはがして空気に触れてしまうと、電池が常に発電を行い、消耗されてしまいます。そのため、使用するまでシールは、はがさないようにしてください。

シールをはがしたあとは、すぐに補聴器につけずに、数十秒程空気に触れさせてから取り付けるようにすると発電時間が保たれ、電池が息切れすることなく補聴器から音が出るようになります。

・寒いところでは発電しにくい

寒いと体が思うように動かないことと同様に、空気電池も寒いところでは発電しにくくなります。冬場に空気電池を使用する際には、寒いところに置きっぱなしにしないようにしましょう。なるべく気温が5度以上の場所に置くようにしてください。

極端に空気電池が冷たい場合は、電池を手で少し温めてから使用してください。

補聴器に空気電池を取り付ける場合には、手の汚れは落としてから取り付けてください。

・二酸化炭素は電池の敵

とくに冬場、閉め切った部屋でファンヒーターやストーブを使っている場合、空気中に二酸化炭素が多くなります。空気電池は二酸化炭素が苦手で、これが寿命を短くする原因に繋がります。可能な限り、部屋の換気ができる場所で行うようにしましょう。●電池の種類

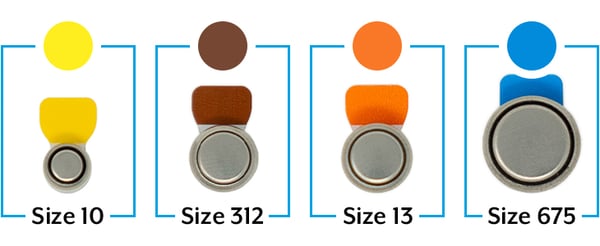

空気電池の形状は、ボタン電池です。市販のボタン電池には空気電池ではないものも多く販売されていますので、空気電池であるか確認してから購入するようにしてください。厚さや幅の違いにより、4種類の空気電池があります。これは世界共通の記号と数字で区分けされています。それぞれを判別する色も、どのメーカーの電池であっても万国共通となります。

種類は、小さなものから順番に、

・PR536(10A)・・・黄色

・PR41(312)・・・茶色

・PR48(13)・・・オレンジ

・PR44(675)・・・青色

この4種類があります。

●電池の交換方法

補聴器の機能を十分に発揮するためには、電池が重要です。空気電池の交換方法の基礎について説明します。

・補聴器のアラームが鳴るタイミングが電池の寿命

車はガソリンが少なくなると、警告ランプで知らせてくれます。

補聴器も同様に、空気電池の残量が少なくなると、アラームで知らせてくれます。

スターキーの補聴器であれば「でんち」と言葉で話しかけてくれます。

・アラームの基礎

補聴器のアラームは、メーカーや種類により音も異なります。また、電池の容量が少なくなったとき以外にも、電源をオンにしたときやモードを切り替えたときにもアラームが鳴ります。

アラームが聞こえづらい場合は、補聴器を購入した店舗で調整をお願いしましょう。

・アラームの注意点

電池の寿命が近づいた状態で補聴器を使用すると、本来の性能を発揮することができません。 また、故障の原因にも繋がります。もったいないかもしれませんが、アラームがなったら早めに交換を行いましょう。

・空気電池のシールについて

空気電池にはプラスの面に穴が開いています。 空気に触れることで、空気電池は発電を行います。 一度空気に触れると電池が消耗し始めるため、新しい空気電池は使用するまでシールは貼ったままにしましょう。・使用済みの空気電池は?

自治体により処分方法が異なりますので、条例や規則に従って処分を行うようにしてください。 ホームセンターや家電量販店に置いてある、ボタン電池のリサイクルボックスでも処分可能です。 また、補聴器を購入した店舗などでも回収してもらえます。

●性能の良い電池を選ぶには?

・電池メーカーの種類

電池は、国内外のさまざまな地域で、製造そして販売されています。一例として、以下の電池メーカーがあります。

・レイオバック

・パワーワン

・ソニー

・東芝

・パナソニック

・ネクセル

など、ホームセンターや家電量販店などで手軽に購入できますが、 補聴器を購入した店舗やアマゾンなどの通販で購入することもできます。

・補聴器メーカー推奨のものが一番

補聴器の性能を十分に発揮するためには、補聴器メーカーが推奨している電池の使用がオススメです。ご不明な点は、補聴器の取扱説明書や購入した店舗にご確認ください。

スターキーは世界に先駆けて水銀ゼロ仕様を実現したレイオバック社の空気電池を推奨しています。

◆電池の寿命

補聴器の電池の持ちが悪くなった、短いと感じた場合には、いくつかの原因が考えられます。では、どのような原因があるのかを、ご説明しましょう。

●カタログや取扱説明書の電池寿命

補聴器のタイプや機能により、空気電池の寿命は異なります。また、補聴器を使用する環境によっても寿命が異なる場合があります。およそ1〜3週間が電池の寿命となります。●補聴器を使っていない時

補聴器を使っていないときには、空気電池を外すことで電池の寿命を伸ばすことができます。 逆に外さないで手入れもしないと、汗や水分などの汚れの付着により電池寿命が短くなります。●冬場の注意

空気電池の特徴として、部屋が乾燥している、暖房などで二酸化炭素が多いと、電池の寿命が短くなります。また、気温5度以下の低温になると、空気電池の性能が発揮できず、結果として電池の寿命も短くなります。

●夏場の注意

夏場で注意したいのは、汗による水分です。この水分が空気電池内に入ってしまうと、プラス極とマイナス極が繋がり、ショートしてしまいます。 その結果、液漏れが起こったり、電池の消耗が激しくなるので、電池寿命も短くなります。

●補聴器の故障の可能性

補聴器の手入れをしていても、電池の寿命が短い場合、補聴器の故障が考えられます。

故障する部分としては、以下があります。

・マイク

・イヤホン(レシーバー)

・アンプ(内部回路)

おかしいなと思ったら、早めに補聴器を購入した店舗で確認や修理してもらうことをおすすめします。

スターキーの補聴器であれば、スマホとつなげてセルフチェックでお店に行く前に自分で診断することもできます。

◆”充電システム”対応補聴器という選択

これまで補聴器には動力源として空気電池に頼るよりほか、現実的な方法がありませんでした。最近では補聴器にも充電システム対応のモデルが発売され、煩わしかった電池交換を克服できるようになってきました。現在、世界の補聴器市場で発表されているものには以下のような種類の充電システムがあります。主なメリット、デメリットも記載してみました。

●リチウムイオン充電池

日本の補聴器市場で発表されているリチウムイオン充電池に対応した補聴器は各社がオリジナルの充電システムとして発表しています。

・メリット

・電池を取り外すことがないので、防水性が高い

・充電可能数が銀亜鉛充電池より一般的に多い

・デメリット

・炎症性をもつ素材ベースのため、取扱いに十分注意する必要がある

・電池を取り外すことがないので、充電を忘れたら使えない

・充電池の交換はメーカーで行われるため、その際、自分の補聴器を預ける必要あり

●銀亜鉛充電池

2017年、日本の補聴器市場でも紹介されはじめた銀亜鉛充電池は一貫してZPower(ゼットパワー)社という電池を専門で扱う会社が発表した補聴器の充電システムです。(2021年現在、アメリカ民事再生法が適用され、ZPower社製銀亜鉛電池対応の補聴器は販売されていません)

・メリット

・水系素材のため、安全性が高い

・電池が取り外せるため、充電を忘れても使用できる(通常の空気電池を使用可能)

・補聴器メーカーを問わず、使用されているシステム

・デメリット

・電池が取り外せるため、防水性が低い。

・充電可能数はリチウムイオン電池より一般的に少ない。

●リチウムイオン電池か?銀亜鉛電池か?

現在は必然的にリチウムイオン電池対応に補聴器メーカーが全てならっている状況です。スマートフォンにも搭載されているリチウムイオン充電池が効率・パワーのどちらも兼ね備えているという結果がここ数年で出たのでしょう。

スターキー補聴器は世界で初めて、リチウムイオン充電式オーダーメイド耳あな型補聴器を発売したメーカーです。

ただリチウムイオン電池もスマートフォンやスマートウォッチの充電池寿命が徐々に短くなってしまうのと同じように、劣化してしまうと交換が必要になります。

メーカーによって交換方法や修理方法、それに伴うコストが変わるので、購入時に確かめてみると良いかもしれません。

◆補聴器の買い替え

補聴器を長く使い続けると、買い替えを検討しなくてはならないときがやってきます。買い替えを検討しなくてはならない理由は2つあります。

●修理不可能な故障

補聴器は部品交換して修理することで、使い続けることができるようになっています。

しかし、新しい製品が出る一方で、古い製品はなくなっていくことも事実です。

補聴器メーカーは、古い製品の販売を終了しても、修理のために5年間は部品在庫を持つように努力していますが、部品を用意することができない場合には後継となる補聴器器種へ代替される場合もあります。

しかし、5年以上ご利用いただいていると修理費用も大きくなっていき、補聴器の性能も日進月歩で進んでいるので、修理するよりも買い替える方が良いという選択が出てきます。

●聴力の変化

年齢や老眼などにより視力の状態が変わると、今までかけていたメガネがあわなくなります。聴力もこれと同じように、年齢や聴力の状態により、今まで使用していた補聴器では聞き取りづらくなることがあります。このような場合、メガネはレンズを新しいものに交換しなくてはなりませんが、補聴器は聴力が低下しても、ある程度までは調整することで使用を続けることができます。

しかし、補聴器の調整だけでは対応ができなくなるほど聴力が低下してしまったり、どんなに調整しても補聴器からの音に満足できなくなっているようであれば、買い替えを検討しなくてはならない時期がきているのかもしれません。

関連記事:

(2023年6月更新)